壹、 前言:兩岸經貿正處於關鍵的轉折

壹、 前言:兩岸經貿正處於關鍵的轉折

回顧過去一年,全球政經情勢持續動盪。新冠(Covid-19) 疫情雖然已經告一段落,但美國仍持續擴大對大陸的科技圍堵與投資封鎖,引發一連串的貿易保護主義,以致長期以來吾人所熟悉的全球化體系遭受挑戰,全球供應鏈也面臨重組。與此同時,俄烏衝突仍在膠著之際,加薩走廊戰火又起。

但此此時,可幸的是兩岸關係雖然還未完全正常化,但疫後兩岸在經濟、社會等層面的交流,已呈現恢復跡象。

從數據來看,兩岸經貿依然維持相當程度的熱絡: 根據台灣統計,去年(2022) 台灣和大陸(含香港)貿易總額為2713.9 億美元,其中台灣對大陸(含香港)出口1858.8億美元,占台灣整體出口額的38.8%,貿易順差為1003.7 億美元。2022 年台灣對大陸投資約50.4 億美元,占台灣對外投資比重約33.6%。此外,截至2022 年,台灣1,682 家上市櫃公司,共有1,210 家赴大陸投資,占全體上市櫃公司總家數的71.94%。累計投資金額達2 兆7,032 億台幣, 較2021 年底增加1,744 億台幣; 投資獲益4,541 億台幣,雖然較2021 年減少982 億台幣,但和歷年相較,獲利金額為次高。

但是,如果進一步檢視2023 年前三季數據,台灣和大陸(含香港)貿易總額為1641.5 億美元,台灣出口大陸(含香港)金額為1120.1 億美元,占台灣整體出口額的35.3%,貿易順差為598.8 億美元。和去年同期相較,明顯呈現衰退。事實上,自2022 年6 月至今年9 月這16 個月,除了2022 年7月,台灣出口大陸(含香港)已經有15 個月呈現衰退; 細究原因,主要是由於國際需求不振,以及大陸產業經濟面臨轉型等因素造成。在投資方面更是如此: 根據台灣方面的統計,台商投資大陸由2015 年的109.6 億美元,逐步下滑到2022 年的44.8 億美元; 雖然箇中原因,仍有許多探討的空間,但台商投資大陸亦呈現衰退亦是一個不爭的事實。

也就是說,雖然兩岸經貿雖然仍有相當聯繫,但由於全球電子業面臨去庫存,美、中貿易科技戰加上兩岸欠缺政治互信…等諸多因素制約,在兩岸經貿正處於下滑的關鍵轉折之際。本文要討論的是: 值此時刻,兩岸產業是否有進一步合作的可能?如果有,該依循怎樣的途徑?方能追求兩岸經貿的雙贏與榮景。

貳、 2018年美國啟動貿易戰以來大陸台商的選擇

2018 年美國開啟對陸貿易戰,2020 年爆發新冠疫情,這些因素對在大陸投資的台商造成怎樣的影響?如若能先了解大陸台商的動向,則對兩岸經貿關係的下一步,會有更清晰的思路。

一、 台商透過轉移產能因應變局,選擇轉出比重不高

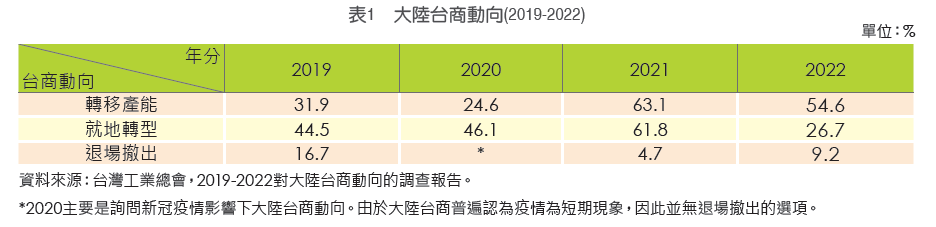

根據台灣工業總會( 以下簡稱工總)2019、2021、2022 年這三年,針對其在大陸有投資的會員廠商的調查,面對國際、內部的投資環境變化,轉移產能、就地轉型,仍是大陸台商主要的選擇,選擇撤場退出的占比並不高,最多將近兩成(16.7%) ; 1 甚至2021 年、2022 年,表示想要退場撤出大陸的台商比例不到一成(請見表1)。

由於經營產業不同、企業規模不同、投資地區不同(沿海或內陸),大陸台商所做的選擇會有不同。

對資源足夠的大陸台商來說,如若規避美中貿易戰、科技戰,並增加「供應鏈韌性」,可以透過轉移產能的方式因應; 據了解,資通訊業者主要以台灣作為產能轉移的地區;而傳產業者主要將產能轉移至東南亞; 部分產業選擇轉移到美國或其他地區。對資源有限的中小企業台商來說,多數選擇就地轉型,或轉經營大陸內需市場,或轉型為服務業。

二、 低廉生產要素成本,不再是台商投資大陸的主因

為什麼大陸台商選擇退場撤出的比例不高?根據調查結果顯示,主要原因包括產業鏈完整、就地轉型因應、大陸地方政府勸留、中小企業資源不足,以及大陸市場仍具潛力。2

即使一直以來,多數台商將大陸視為生產基地、而非產品最終銷售地,但大陸內需市場誘因一直是大陸台商不願退場撤出的重要原因。早期台灣企業赴陸投資的原因,主要是為降低成本及配合客戶要求; 但學者比較2008、2018 兩年台灣經濟部所進行的《對海外投資事業營運狀況調查分析報告》後發現,即使相隔十年,「當地市場發展潛力大」仍是台商赴陸投資的主因,經過十年填答此選項的比重相差不大,2008 為28.92%,2018 年為29.00%,都將近三成; 然而,經過十年,「勞動成本低廉」越來越不是台商赴陸投資的原因,比重由2008 的27.04% 下降到2018 年的12.11%。3 事實上,進一步檢視2020、2021 年台灣《對海外投資事業營運狀況調查分析報告》,發現台商赴大陸投資的主因仍是「當地市場發展潛力大」,2020 年比重為32.88%、2021 年則為29.89% ; 而台商赴陸投資原因越來越不是「勞動成本低廉」,2020 年比重為8.49%、2021 年雖然微幅升到9.47%,但占比並不高。

也就是說,大陸台商選擇續留大陸,有部分原因是撤離不易; 此外,大陸內需市場的潛力,則成為台商續留大陸的主要「拉力」。有學者指出: 大陸《十四五規劃》「雙循環」戰略,以促進消費,壯大國內市場,實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放為主要訴求,同時強調要深化改革戶籍制度、土地制度、財稅制度,以增添消費成長動能。大陸14 億人口的市場腹地潛力,令跨國企業垂涎。即使美國宣示與大陸「經濟脫鉤」,並祭出各種制裁手段,試圖迫使跨國企業撤離大陸; 但現實的情境卻是,大陸大部分跨國企業仍然選擇繼續停留,選擇撤出大陸市場的跨國企業畢竟是部分產能,有部分跨國企業甚至還積極進駐布局。由於大陸中產階級群體不斷擴大,社會購買力後勢看漲,已成為跨國企業爭相布局的「世界市場」; 大陸內需市場的潛力,或將吸引包括台商在內的外商注意。4

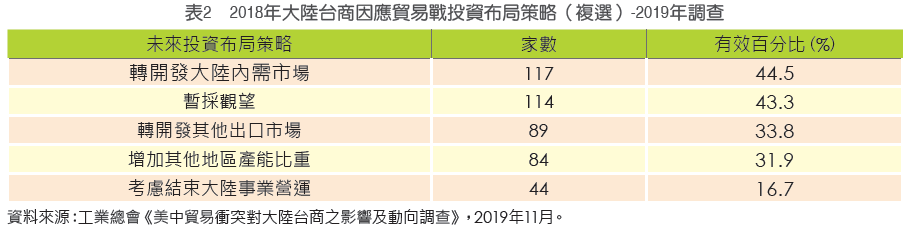

工總調查也反映了這樣的趨勢: 在2019年調查大陸台商如何因應美中貿易戰時,如前所述,雖然為規避美國課徵的關稅,有不少大陸台商選擇轉移產能(即增加其他地區產能比重,占比31.9%); 但由於中小企業台商並無足夠的資源轉移產能,因此整體來說,大陸台商主要採取的策略以「開發大陸內需市場」及「暫採觀望」為主,分別占44.5% 及43.3%(請見表2)。

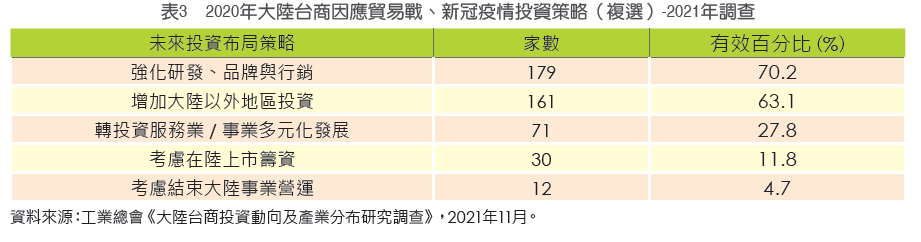

2021 年工總繼續對大陸台商動向進行調查,結果顯示: 面對美中貿易戰、新冠疫情的雙重衝擊,多數大陸台商仍選擇留在當地「強化研發、品牌與行銷」(70.2%),其次是轉移產能(即增加大陸以外地區投資,占比63.1%)(請見表3)。

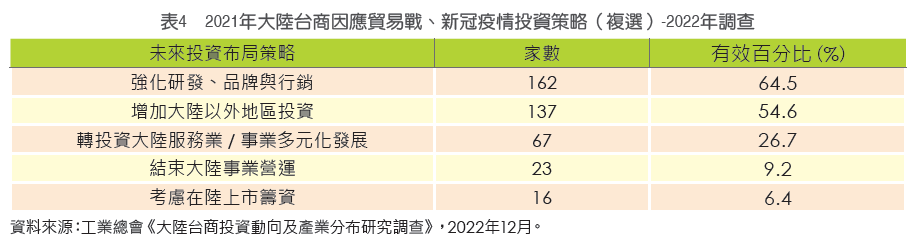

2022 年調查的結果和2021 年相較差異不大,大陸台商仍是選擇留在當地「強化研發、品牌與行銷」(64.5%)、增加大陸以外地區投資(54.6%) 為主,表示希望撤離大陸的比重不到一成(請見表4)。

三、 中國大陸內需市場為台商續留的主要考量

總的來看,雖然美國課徵關稅增加成本,但大陸台商認為赴其他不熟悉的地區投資設廠,風險難以評估,而開拓新的海外銷售市場亦不容易。此外,貿易戰打打停停,台商擔心花費鉅資遷出產能後,關稅制裁卻取消,甚至退場撤出赴其他國家投資,新的投資國亦可能成為美國潛在的制裁對象(例如越南)。諸多因素,驅使大陸台商以提高大陸營收占比來降低貿易戰的風險。此外,台商認為,新冠疫情是全球現象,雖然大陸採取嚴格封控措施,但有足夠資源的大陸台商仍可透過轉移產能因應; 而資源不足的中小企業,則多選擇觀望、以拖待變,或配合大陸「擴內需」政策轉經營大陸市場,不會輕易撤離。不過,有不少大陸台商指出,因許多原以出口為主的大陸本地業者,在遭遇貿易戰後亦紛紛改經營大陸內需市場,以致市場供給增加、市場競爭更為激烈。但對不同產業別的台商來說,「轉開發大陸內需市場」仍是因應貿易戰的重要策略。

至於大陸台商「考慮繼續或增加大陸投資」的原因,調查結果顯示:「大陸擴大內需政策」或「內需市場潛力」都是主因; 其他「惠台措施」、「大陸減稅降賦政策」、「產業供應鏈完整」、「基礎設施較其他國家完善」雖然都是台商考慮繼續或增加投資大陸的原因,但和大陸內需市場相較比例差距甚大。甚至2021 年「新興產業供應鏈商機」,事實上也可歸在「大陸內需市場潛力」(請見表5)。

參、 西方的「去風險化」V.S.大陸的高質量發展

由上述工總調查可得知,無論是貿易戰、新冠疫情,基於大陸內需市場潛力,大陸台商大多仍選擇留在大陸,選擇撤出的比例並不高。

然而,自今年5 月七大工業國高峰會(G7)廣島峰會提出「去風險」(de-risk) 而非「脫鉤」(decouple) 方式的對陸經貿戰略,由美國主導、以取代大陸為目的的「亞洲替代供應鏈」(alternative Asian supply chain, Altas)加速推進。也就是說,「去風險化」可能成為台商減少投資甚至撤離大陸的推力; 但此時大陸基於廣大內需市場提出的「高質量發展」,對台商來說則是一股拉力。一推一拉之間,將型塑未來台商在大陸的投資經營版圖。

一、 西方「去風險化」對大陸世界工廠的影響

過去三十多年來,全球基於比較利益下的國際分工建構了一個世人熟悉的經濟全球化體系; 大陸憑藉其生產要素優勢大量吸納外資,不但使其成為世界工廠,更成為全球產業鏈不可或缺的一環。然而,基於遏制大陸崛起的戰略目的,2018 年美國啟動對陸貿易戰,希望透過課徵關稅,迫使跨國公司建立大陸之外的生產基地。而這個由美國主導、包括台灣在內十幾個國家和地區共同構成的「亞洲替代供應鏈」,對大陸的世界工廠地位,可能會造成以下影響:

首先,全球價值鏈中的勞動密集型分工任務,將逐漸被其他亞太地區取代。基於比較利益法則,並隨著大陸經濟發展、人口紅利轉型、勞動成本逐漸升高,大陸在全球價值鏈中扮演的勞動密集型分工,原本就會逐漸失去優勢,並被其他擁有更多廉價勞動力等生產要素的東南亞、南亞地區取代。

其次,跨國公司為避免關稅,要求生產商將供應鏈遷出大陸。過去跨國公司基於廉價的土地、勞動力等生產要素,將大陸作為生產基地; 但美國對大陸出口商品課徵7.5%-25% 懲罰性關稅後,全球價值鏈中的部分龍頭企業,會因為成本考量,要求在大陸的代工廠撤離。

最後,地緣政治衝突下全球價值鏈將透過多元化、分散化、去中心化方向發展以增加韌性。雖然歷經30 年的發展,全球形成了以大陸為中心的製造業價值鏈,但因為持續不斷加劇的地緣政治衝突,致使跨國企業對供應鏈的要求,在重視效率、利潤的同時,也重視安全和韌性。基於此,全球價值鏈將朝向多元化、分散化、去中心化方向發展。

事實上,由於長期以來大陸在全球價值鏈價值的地位並不高,其生產的多是組裝代工的低附加價值產品,不可替代性並不高; 因此很難決定全球價值鏈的重組和供應鏈的轉移。西方「去風險化」的對陸戰略,在一定程度上加速上述趨勢的推進。

然而,由於過去30 多年來大陸深度參與跨國公司主導的全球價值鏈,形成他國難以替代的規模; 且在大陸的企業,多年來已具備生產相關產品零組件的能力,短期內轉移到東南亞、南亞地區的主要以加工組裝為主,而非零組件製造; 加上大陸的工業門類齊全、製造基礎設施較為完善、產業群聚相對集中,因此,大陸世界工廠的地位仍難以被取代。只是在西方「去風險化」戰略下,將由過去追求「量的成長」,轉變到強調「質的提升」。因此,高質量發展就成為下一階段大陸產業是否能夠升級轉型的重中之重。

二、 大陸「高質量發展」戰略有利產業升級轉型

大陸國務院今年2 月7 日公布了〈質量強國建設綱要〉,強調在經歷百年未有大變局、新一輪科技革命和產業變革深入發展的此刻,質量是「作為繁榮國際貿易、促進產業發展、增進民生福祉」的關鍵要素; 因此,大陸國務院強調,在大陸質量水準仍滯後於經濟社會發展、質量發展基礎還不夠堅實的現實上,要積極推動高質量發展。

自2017 年十九大後,大陸就不斷強調高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。大陸強調: 發展是執政興國的第一要務,而要有堅實的物質技術基礎,才可能全面建成社會主義現代化強國。去年二十大,中共不但強調「實現高品質發展是中國式現代化的本質要求」,還指出要將高品質發展作為國家發展的首要任務,並透過加快構建新發展格局、實施創新驅動發展、構建高水準社會主義市場經濟體制、推進鄉村振興、區域協調發展,以及高水準對外開放等方式,推動高品質發展。

事實上,擁有廣大腹地、廉價勞動力、豐富資源及潛在市場的大陸,自改革開放後,即在經濟全球化浪潮下,成為全球企業、資金競相湧入的地區; 經過數十年的發展,大陸擁有41 個工業大類、207 個中類、666 個小類,是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家,製造業供應鏈配套完善。然而,長期以來,大陸經濟增長主要是依賴「兩頭在外」、「大進大出」的加工出口貿易,這種方式雖然讓大陸很快成為具低成本優勢的世界工廠,但卻也造成了諸多問題。

也就是說, 改革開放以來, 大陸「唯GDP 中心」的傳統發展觀,造就高速增長的同時,也帶來了資源、生態、環境等危機,以及沿海和內陸、城市和鄉村等發展和收入的差距,以及「美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」。基於此,大陸2003 年提出「科學發展觀」,強調雖然發展是第一要務,但必須以人為本、且可持續。換言之,中共開始揚棄「純經濟人」的思維,不再只是追求GDP 的增長,更多考慮如何永續的發展; 2015 年更進一步提出涵蓋創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,力求建構一個著重高質量、而非高速的發展新格局。

大陸強調的高質量發展,目標是以提供質量和效益為主,並培育以技術、標準、品牌、質量、服務等為核心的經濟發展新優勢,推動「中國製造」向「中國創造」、「中國速度」向「中國質量」、「中國產品」向「中國品牌」等三方面的轉變。宏觀來看,具有幾個戰略意義: 首先,透過產業鏈的兩端延伸,讓大陸不再只是低端產品的生產基地或最終消費品的組裝基地,而是關鍵零組件的提供者及關鍵品牌的創造者,以此提高產品的附加價值,讓生產過程中主要利潤留在大陸; 其次,透過更多高質量產品、服務提供的增加,讓消費留在大陸境內,以增加內循環動力; 最後,透過國際品牌的打造,建構以大陸為中心的全球供應鏈,以此強化大陸在全球產業鏈的話語權。

然而,大陸高質量發展戰略下的產業升級轉型,目前面臨一些挑戰,包括:

首先,美國的圍堵延緩製造業的升級。大陸製造業要從低端向高端跨越,關鍵在於技術的創新與人才的培養。但由於美國以「小院高牆」與「多邊結盟」策略,在確保產業供應鏈韌性與未來科技主導權考量下,加強對大陸的科技管制; 祭出包括出口管制、投資限制,甚至人才交流等全面圍堵政策。這些舉措勢必影響大陸製造業升級的速度。

其次,生產性服務業整體水準有待提升。大陸在最下游的餐飲、旅遊、娛樂等消費性服務業市場化程度已相當高,亦相當成熟; 但在上游金融、研發、通訊等等生產性服務業,仍存在有效供給不足、水平不高的情況。主要原因,是一直以來大陸企業認為先進技術、裝備是企業邁向高質量發展的關鍵,但卻忽略生產性服務業對技術升級的影響。此外,與人力資本相關的教育、養老、醫療等社會性服務業,大陸亦有提升的空間。

最後,金融支持力度還有加強的空間。要成為領先型產業,通常伴隨著大量的投資與風險,因此需要更多來自民間而非政府的融資管道; 換言之,即是資金的提供必須更符合市場效率配置。大陸去年IPO(首次公開募股)能量相當驚人,占全球的49%,募資金額達5785 億美元,不但創歷史新高,籌資額更是遠遠超過全球其他資本市場,但金融支持如何更有效的支持民營經濟,仍有探討的空間。

結論:對推進兩岸產業合作的幾點建議

總的來說,在「去風險化」戰略下全球產業鏈勢必歷經一波的重組。對大陸台商來說,更是面臨極其重要的選擇關卡: 如果輕言撤離,則可能錯過大陸下一波經濟增長的機遇; 但以代工為主、從事外貿的台商來說,則面臨歐美品牌廠商要求將生產基地轉移到大陸以外地區。也就是說,此時大陸的「政策拉力」,成為台商是否續留的重要因素; 而這也成為兩岸產業是否能夠進一步合作的關鍵。

為因應西方以「去風險化」為名的「脫鉤斷練」,中國大陸提出的政策包括: 一、持續擴大對外開放。大陸一方面將擴大自貿試驗區、自貿港的範圍和試點,同時透過減少外商投資負面清單、增加鼓勵外商投資項目等政策,釋放對外商友好訊號。事實上,習近平總書記在11 月18 日在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式主旨演講時就表示,大陸將「全面取消製造業領域外資准入限制措施」;二、強化招商引資力道。基於產業自主創新原則,大陸將以延鏈、補鏈、建鏈、強鏈為方向,加大政策優惠,更積極的吸引外商投資; 三、整合更大市場。一方面將持續推動「擴內需」,另一方面藉由RCEP、一帶一路,以及與各國簽訂FTA,甚至申請加入CPTPP 等區域經濟整合,希望透過建構更大市場版圖,增加對外商磁吸能量; 四、成為消費強國。將透過消費力的進一步激發,促使大陸成為全球經濟的主要消費國,藉此掌握全球生產的話語權。

上述政策方向確實對外商、台商來說,都是相當正面的訊息。但如何讓台商「願意來、留得住、融得進、發展好」,則需要更細部的政策規劃及札實的政策落實。事實上,大陸高質量發展戰略下,諸多產業兩岸更呈現優勢互補的空間,無論對大陸或台商來說,都是再一次的機遇。

因此,值此關鍵時刻,本文提出一些策略方向,作為推進兩岸產業合作的思考:

一、落實頂層設計,建立兩岸產業合作機制

為了讓兩岸產業合作在大陸取得更高的政策優先性,需要從頂層設計來建立整體性和長效性的制度化機制。這個議題在天津談,特別具有歷史意義: 2011 年10 月20 日,兩岸兩會第七次會談就是在天津舉辦; 當時兩岸簽訂的「關於加強兩岸產業合作的共同意見」,其中提到的「發揮產業互補優勢,擴大產業合作範圍」、「強化兩岸合作創新能力,促進兩岸產業轉型升級」、「共同培育兩岸企業參與國際競爭合作的新優勢和競爭力,繁榮兩岸經濟」等共識,現在來看,仍可作為兩岸產業合作的頂層思考。

只是要如何落實這個頂層思考?需要有常態性的平台來推動; 舉例來說,「兩岸共同市場天津海河論壇」,就可以作為環渤海地區的兩岸產業合作的頂層設計的規劃及探討機制。

二、 推動兩地產業對接,聚焦兩岸產業互補

下一世代大陸產業發展的方向,聚焦在高階化、智慧化與綠色化三大方面。因此,無論是在傳統產業的改造升級,還是戰略性新興產業的發展,兩岸產業都有很大的合作空間。舉例來說,近期大陸推動的「新基建」,以及以5G 為主的資通訊、晶圓代工封測、印刷電路板、感測器、機床等產業,都是兩岸可以持續合作的項目。目前大陸積極發展的新能源車、智慧製造、「智能+」、綠色環保、大健康等領域,更是兩岸產業可以加強合作的領域。

天津已經舉辦了十四屆的「津台投資合作洽談會」,對於推動津台兩地的產業合作已經有一定的基礎。今年4 月18 日天津再出台的〈推動製造業高品質發展若干政策措施〉,鼓勵產業往智慧化、高端化、綠色化、數位化、低碳化方向發展,對產業的高質量發展指出了非常具體的方向; 此外,〈政策措施〉也引導企業朝向科技、新能源車、大健康等產業,或關鍵零組件發展。建議可以〈政策措施〉為基礎,以產業互補為思考,作為津台兩地產業合作的開始,讓更多台商參與天津的高質量發展。

三、 將天津設為海峽兩岸產業合作區,成為「台商北移」的承接點

2017 年以來,大陸中央已在廣西、四川、湖北、江西、湖南、重慶設立六個海峽兩岸產業合作區; 也將昆山、東莞、福建、廈門等地訂定為對台政策優惠四大區域。這些兩岸產業融合示範基地,都是兩岸產業合作最適合的試點地區。以今年3 月甫掛牌成立的重慶兩岸產業合作區來說,其就被定位為「台資西移」的重要承接點、台資企業在西部的重要集聚地; 並聚焦電子資訊產業、智慧製造產業和生物科技、農業食品產業等產業。

檢視這些兩岸產業合作示範基地,獨缺環渤海區塊。然而,台商在環渤海的發展具有相當大的能量; 因此,建議天津應盡速成為第七個海峽兩岸產業合作區,成為「台商北移」的承接點,在京津冀協同發展戰略下,突出幾個重點產業,推動津台兩點產業的試點合作。

1 由於工總的調查主要是釐清大陸台商自2018年美中貿易戰以來的動向;因此,將台商的動向歸納為轉移、轉型與轉出等三種類型;在定義方面:「轉移」指的是轉移產能,就是將部分產線轉移至大陸以外,但仍保留大陸產線;「轉型」指的是就地轉型,就是留在大陸經營大陸內需市場,亦或製造業轉服務業;「轉出」指的是退場轉出,即是指退場撤出。

2 黃健群,〈美中貿易戰對台商投資大陸影響〉,陳德昇主編,《全球化變遷與兩岸經貿互動:策略與布局》(2022年1月),台北:印刻出版。

3 劉孟俊、吳佳勳,〈台商全球布局:大陸台商投資動向與趨勢〉,陳德昇主編,《全球化變遷與兩岸經貿互動:策略與布局》。

4 高長,〈中國大陸《十四五規劃》重點及其對兩岸經貿之影響〉,《展望與探索》第19卷第2期(2022年2月)。台北:展望與探索雜誌社。