壹、 前言:逆全球化的「灰犀牛」蠢蠢欲動

川普(Donald Trump) 再次當選美國總統,無疑是2024 年全球最受矚目的大事之一; 一般認為,他選舉後推動的經貿政策,勢必將為已相當複雜多變的國際經貿情勢,帶來更多挑戰。川普一再強調,上任後要向所有進口美國的商品課徵關稅,藉此減少貿易逆差; 這個政策不但將帶動美國乃至全球的通膨,各國貿易保護的興起,更可能會加速「逆全球化」(deglobalization) 這個「灰犀牛」的蠢動; 在這樣的情勢下,兩岸經貿關係的發展特別值得關注。事實上,兩岸經貿的進一步合作,將很可能是突破來年全球經濟變局的契機。

貳、 兩岸經貿發展:有曲折但仍持續推進

根據臺灣方統計,2023 臺灣和大陸(含香港)貿易總額為2239.5 億美元,同比下降17.5% ; 其中臺灣對大陸(含香港)出口1522.5 億美元,同比下降18.1%,占臺灣出口總額的35.2%,同比下降3.6%,貿易順差為806 億美元。從趨勢來看,2023 年臺灣對大陸(含香港)的出口增幅雖然呈現滑落,但金額仍呈現正成長; 2024 年前三季除了農曆年的2 月,以及4 月、7 月,臺灣對大陸(含香港)出口每月不低於120 億美元,8 月突破130 億美元、9 月更進一步達到140.6 億美元,以致臺灣對大陸的貿易順差由1 月的47 億美元,增長到9 月的70 億美元(請見表1)。

投資方面,2023 年臺灣對大陸投資30.4億美元,同比減少11.8%,占臺灣對外投資比重11.4 % ; 和2010 年臺灣對大陸投資占對外投資比重最高的83.8% 相較,似乎臺商投資大陸呈現較大衰退。面對這樣的情況,國臺辦指出: 數據的滑落主要是因為臺企使用在大陸獲取利潤「再投資」占比提高,但這部分未被列入統計; 1此外,國臺辦亦指出,今年上半年,大陸新設的臺資企業數同比增長9.2%,整個大陸批准設立的臺資企業3715 家。2

事實上, 從臺灣方的統計來看, 截至2023 年底, 臺灣1,714 家上市( 櫃)公司中, 有1,209 家赴大陸投資( 占整體70.54% ; 上市690 家,上櫃519 家),累計投資金額達2 兆7,356 億(臺幣),較2022年增加324 億(臺幣)。其中以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。更重要的是,2023 年臺灣上市櫃公司於大陸合計利益4,489 億(臺幣),整體較2022 年度減少52億(臺幣),惟與歷年相較,獲利金額為歷史第三高。也就是說,從上市櫃公司在大陸的收益情況觀察,臺灣產業仍高度依賴大陸市場的收益貢獻。

與此同時,2023 年陸資赴臺投資件數為30 件, 較2022 年減少34.78% ; 投( 增)資金額計2,969 萬美元, 較2022 年減少23.34%,為歷來最低。自2009 年兩岸達成陸資赴臺投資共識至2023 年底,陸資赴臺投資件數有1,586 件,累積投資金額僅約為25.9億美元。

從上述數據來看,兩岸經貿呈現幾個特點: 一、兩岸貿易數據滑落,但大陸仍是臺灣最主要的貿易夥伴; 二、兩岸雙向投資失衡,無論件數或金額,臺商到大陸投資仍遠遠超過陸企赴臺投資; 三、臺商投資大陸力度減緩,但結構內容改變。

參、兩岸產業融合?臺商從未真正參與大陸產業合作

然而,自上個世紀八十年代以來,臺商大舉赴陸投資,是否代表臺商已和大陸產業經濟深度融合?大陸學者分析指出,臺商投資大陸建構了兩岸經濟關係; 但並不代表兩岸經濟已經深度結合(或說掛鉤): 首先,從兩岸貿易來看,一般指稱臺商對大陸的投資占臺灣對外投資比重,以及兩岸貿易額占兩岸各自外貿總額的比重,實際上只是反映臺商對外直接投資的空間集中度和兩岸中間品貿易的相對規模,充其量只是對兩岸經濟關係的一種表象描述,並不代表大陸臺商在地的根植程度,也不代表臺灣廠商對大陸最終市場的依賴程度。其次,從兩岸產業合作(或說兩岸產業融合)來看,臺商投資大陸很大程度只是臺灣母公司與其在大陸投資的子公司之間的合作,並非大陸臺資企業和大陸本地企業的有效合作; 最後,從制度面來看,兩岸制度化協商目前已經全面中斷,兩岸曾經簽定的ECFA 也未取得預期效果,部分促使兩岸經貿往來正常化和便利化的政策也面臨退步; 再加上大陸對臺推動的兩岸融合發展的目標定位、政策設計和實踐路徑尚未完全明確。因此,其認為,兩岸經濟關係的穩定性並不強,所謂的「兩岸經濟一體化」並非事實; 王華、林子榮甚至指出: 兩岸經濟「掛鉤」程度並不高; 如果將「脫鉤」和「融合」視為兩岸經濟關係的兩個相對極點,兩岸經濟現狀更接近「脫鉤」一端。3 亦即,臺商雖長期將大陸作為生產基地、製造中心,但並未融入大陸的產經體系。

臺灣學者研究後亦指出,雖然臺資企業在全球商品鏈的權力結構中處於相對邊陲的位置,但由於臺資企業擁有來自買主與貿易商的信賴,以及臺資廠商之間完整的供應廠生產網絡,因此在國際代工生產體系中占據相對優勢位置; 但觀察這些臺資企業的組織模式、與當地政府往來,顯示臺商跟大陸在地經濟、社會生活及政治運作有相當的疏離; 臺商基於外來勞動力充沛的假定前提下,往往採取「去鑲嵌」的策略,在海外生產地進行再鑲嵌的行為。4

兩岸學者的研究不約而同都認為: 臺商在大陸投資只是利用大陸的生產要素和相關政策資源,並未鑲嵌在大陸社會體系當中。因此,對在大陸進行代工,並將產品出口歐美市場、且資源足夠的臺商來說,若發生美中貿易戰或新冠疫情等影響生產的事件,在技術、股權鏈結不深的情況下,可輕易地透過轉單(產線轉移)規避風險。也就是說,如果臺商投資大陸考量的是生產要素成本,那還有許多發展中國家可以考慮; 經濟全球化下的企業全球投資,必然是基於利益的最佳選擇。因而,接下來要問的是,因應全球經貿新情勢及大陸投資環境的變化,臺商的動向為何?

肆、 臺商的抉擇:如何看待大陸的新發展階段

2022 年10 月,美國戰略暨國際研究中心(CSIS) 發表了一份名為《大遷徙時刻:臺灣企業因應日漸升高的美中緊張關係》(It’s Moving Time : Taiwanese Business Responds to Growing U.S.-China Tensions)報告指出(CSIS 2022),在525 家填答問卷的臺灣企業中,25.7% 表示已將部分生產或採購業務轉移到大陸境外; 33.2% 表示已在考慮惟尚未行動; 與此同時,63.1% 表示將大陸的產能轉移至東南亞、51.3% 則選擇臺灣。此外,基於地緣政治風險等因素,亦有13% 已將業務自臺灣轉移至其他地方,20.8% 表示正如此考慮但尚未行動。由於這份報告調查涵蓋所有產業(農業3.6% ; 製造業43.2% ; 服務業53.1%),且受訪臺灣企業只有六成左右在大陸有業務(60.8%),超過一半以上(52.4%)大陸營收占公司總營收不到10%,因此,很難說真正反映臺灣企業的動向。

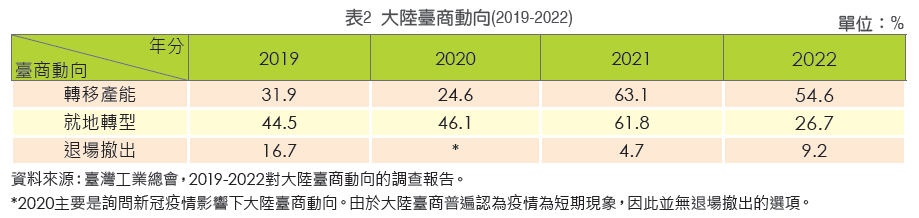

近幾年,代表臺灣製造業的臺灣工業總會5 針對有在大陸的會員廠商進行調查。其結果顯示,面對國際、內部的投資環境變化,轉移產能、就地轉型,仍是大陸臺商主要的選擇,選擇撤場退出的占比並不高,最多將近兩成(16.7%);6 甚至2021 年、2022 年,表示想要退場撤出大陸的臺商比例不到一成(請見表2)。

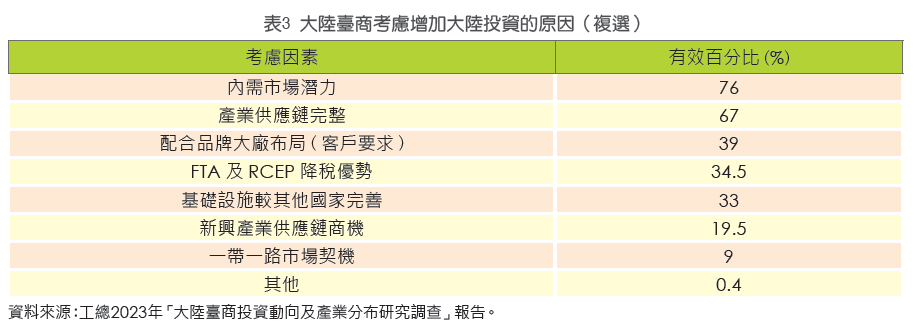

值得注意的是,對多數選擇增加對大陸投資的臺灣企業來說,和過去幾年(2018-2022)的調查一樣,近八成(76%) 臺灣企業反映大陸最大的誘因是「內需市場潛力」; 其次為「產業供應鏈完整」(67%)。此外,由於「在地銷售、在地生產」趨勢,以致一些歐美客戶為拓展大陸內需市場,加大在大陸的產能,再加上大陸品牌崛起,都增加了以代工為主的臺商續留大陸的理由; 因此近四成(39%) 臺商反映繼續投資大陸是「配合品牌大廠布局」。其他包括「FTA 及RCEP 降稅優勢」(34.5%)、「基礎設施較其他國家完善」(33%),都是臺商選擇續留大陸的原因(請見表3)。就是說,雖著大陸進入新發展階段,並透過新發展理念準備構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的此刻,即便歐美推動以「去風險化」為由的與大陸產業脫鉤斷鏈,但臺商仍認大陸的內需市場潛力、產業供應鏈完整等優勢,都是無法輕易離開大陸的理由。

伍、 機遇和挑戰:臺商參與新質生產力的可能與困難

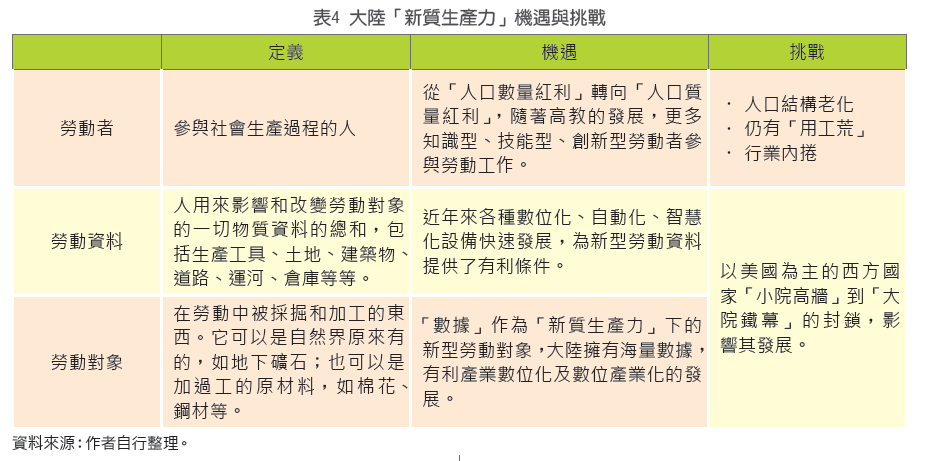

綜上所述,大陸內需市場潛力,是臺灣企業不可能忽略的重要因素。去年9 月大陸基於高質量發展提出「新質生產力」以來,讓大陸投資環境將更快進入一個新的發展格局; 對臺商來說,機遇與挑戰並存。和傳統生產力相較,新質生產力有幾個方面的特點: 首先,新質生產力的企業多以新技術為主體; 其次,新質生產力著重在成長性、增速較快產業; 第三,新質生產力不但勞動生產率較高,還提供了新產品、新服務,或其產品和服務有更好新性能; 第四,新質生產力進入技術門檻比較高、競爭相對小、利潤率相對高,屬於新賽道; 第五,新質生產力對勞動力素質要求更高。可以說,新質生產力包括以戰略性新興產業和未來產業為代表的新製造,以高附加值生產性服務業為代表的新服務,以及以全球化和數位化為代表的新業態所形成的聚合體。7

簡單來說,新質生產力強調勞動者、勞動工具、勞動對象優化組合以實現全要素生產率的提升; 但檢視大陸勞動者、勞動工具、勞動對象現狀,都存在一些制約條件(請見表4)。然而,新質生產力的提出,是大陸經濟快速發展迄今的必由之路; 歷經40 年的發展,大陸的低成本生產優勢已逐漸不如東協、中南美洲、甚至非洲等地區; 粗放的發展模式亦難以為繼。與此同時,美國啟動的貿易保護主義與科技封鎖、歐盟推動的碳邊境調整機制(CBAM)、甚或是地緣政治衝突的黑天鵝,都讓大陸必須加快推動產業的結構調整與升級; 因此,大陸必須由過去過度倚賴土地、自然資源、能源等傳統生產要素,向包括知識、技術、管理、數據等新型生產要素轉軌,讓大陸經濟發展由「體力」、「勞力」向「智力」、「腦力」轉變。

展望未來,新質生產力的推動,對大陸臺商來說,同時面臨機遇和挑戰:

• 從機遇來看:在新質生產力的政策引導下,具研發能力、擁有高新技術的臺商,勢必利用其新技術和新工藝,促使其產業朝向高端化、智能化、綠色化發展;同時,在數位經濟、人工智能、新能源、新材料、生物製藥、商業航天、低空經濟等戰略性新興產業,以及量子、腦科學等未來產業中,找到新的發展契機。

• 從挑戰來看:以「創新主導」為主軸的新質生產力,主要為因應以美國為主的西方國家加大的科技封鎖;對從事傳產、產品附加價值低、技術門檻不高、資源相對不足的臺商來說,將是很大的考驗。

陸、 結論:從1.0到3.0―兩岸產業合作的必由之路

曾有媒體指出,兩岸產業應由過去合作並不深、缺乏系統的「1.0」階段,兩岸產業搭橋的併跑「2.0」階段,進入到兩岸產業融合的「3.0」階段。8 兩岸產業合作「3.0」,是以高技術、高附加價值的新興產業與未來產業為主,著重的是兩岸產業的技術合作; 但這部分需要政策的有效引導。因此,如何讓新質生產力發揮在兩岸產業優勢互補過程發揮更大作用,有幾個方面的工作可以思考跟推進:

一、因應國際新變局,探討並描繪兩岸產業合作的願景與目標。川普明年上任,全球將經歷新一輪的貿易保護主義; 兩岸產業的合作,可以作為突破此一情境的最佳槓桿。因此,如同去年建議,兩岸產業合作必定先落實頂層設計,先從強化「兩岸共同市場天津海河論壇」這個平臺功能開始做起,討論並描繪出兩岸產業合作的願景與目標,以利兩岸產業界有序推進。

二、持續推動兩地產業交流,探索兩岸產業合作路徑。新質生產力推進下,無論是以戰略性新興產業為主、從「1 到N」的彎道超車,或是以未來產業為主、從「0 到1」的換道超車,也就是包括未來製造、未來資訊、未來材料、未來能源、未來空間、未來健康等六大產業新賽道; 以及包括人形機器人、量子計算機、新型顯示、腦機接口、6G 網路設備、超大規模新型智算中心、第三代互聯網、高端文旅裝備、先進高效航空裝備、深部資源探勘開發裝備等十大創新產品,甚至前述高附加值生產性服務業為代表的新服務業,兩岸都有合作空間,但也都必須經過盤點。因此,兩岸仍必須基於優勢互補,持續推動兩岸產業交流,探索兩岸產業合作路徑。

三、在環渤海地區設立海峽兩岸產業合作區,讓天津成為「臺商北移」的承接點。延續去年建議,雖然大陸鼓勵臺商投資任何地區; 但海峽兩岸產業合作區具有特別意義。2017 年以來,大陸中央已在廣西、四川、湖北、江西、湖南、重慶設立六個海峽兩岸產業合作區; 也將昆山、東莞、福建、廈門等地訂定為對臺政策優惠四大區域。去年即建議: 目前兩岸產業合作示範基地獨缺環渤海區塊,臺商在環渤海的發展具有相當大的能量; 應在天津設置海峽兩岸產業合作區,讓天津成為臺商北移的承接點,在京津冀協同發展戰略下,讓臺商能更多參與天津的新一代技術技術產業、生物醫藥產業、新能源產業、新材料產業、裝備製造業、汽車產業等重點發展產業,創造津臺產業合作的新模式、新樣態。現階段兩岸投資、貿易雖然仍然熱絡,但臺商投資仍以代工群聚的供應鏈合作為主,和大陸本地企業的技術合作並不深、股權合作也不多; 由於大陸長期重視外向型經濟,作為建構兩岸經貿現狀主導力量的臺商,高度參與的是大陸的「外循環」; 因此臺商受全球產業鏈布局影響,大於大陸產業政策的作用。然而,雖然目前製造業臺商多數仍選擇留在大陸,但和過去相較,臺商赴大陸投資動機的變化,由成本與市場考量轉變為內需市場導向; 臺商與大陸鏈結程度的加深,將為兩岸產業分工帶來深刻轉變。也就是說,隨著大陸的進一步開放,以及市場准入的放寬,加上「擴內需」的推動,和基於高質量發展戰略下的新質生產力,都將加速在陸臺商的在地化鏈結。

在以美國為首的全球貿易保護主義盛行的此刻,如果大陸落實其提出的諸多對臺政策,相信必然會有更多臺商融入大陸產業經濟體系。因此,未來會有越來越多過去認為的「大陸臺商」,將成為制度、法律定義下的「新陸商」; 並藉此建構新型態的兩岸經貿關係。

總的來說,兩岸產業的合作,將可以減緩來年國際經貿情勢可能帶來的「灰犀牛」甚至「黑天鵝」。危機有時亦是轉機,如何趨吉避凶?相信答案不言可喻!

1 時任國臺辦經濟局局長張世宏於今年5月16日福州「海交會」中的兩岸商會合作交流會講話表示。

2 時任國臺辦經濟局局長張世宏於今年9月12日在江蘇淮安召開的第十八屆臺商論壇開幕式的講話表示。

3 王華、林子榮,2022,〈「脫鉤」還是「融合」?兩岸經濟關係發展的基本邏輯與演進趨向〉,《臺灣研究集刊》,2022年第4期:55-68。廈門:廈門大學臺灣研究院。

4 鄧建邦,2017,〈受地方限定的工廠:中國大陸內遷臺資製造業勞動體制之變遷〉,《臺灣社會學刊》,33 期:頁63-112,臺北:臺灣社會學會。

5 臺灣工業總會共有159個產業公會,會員廠商約十萬家,其中約有七成五在大陸投資。

6 工總的調查主要是釐清大陸臺商自2018年美中貿易戰以來的動向;因此,將臺商的動向歸納為轉移、轉型與轉出等三種類型;在定義方面:「轉移」指的是轉移產能,就是將部分產線轉移至大陸以外,但仍保留大陸產線;「轉型」指的是就地轉型,就是留在大陸經營大陸內需市場,亦或製造業轉服務業;「轉出」指的是退場轉出,即是指退場撤出。

7 此處引用前重慶市市長黃奇帆的觀點。

8 社論,『評析兩岸產業合作「3.0」─由「海峽兩岸暨港澳經貿論壇」在臺舉辦談起』(2024年9月5日),工商時報(臺灣)。